效果

效果

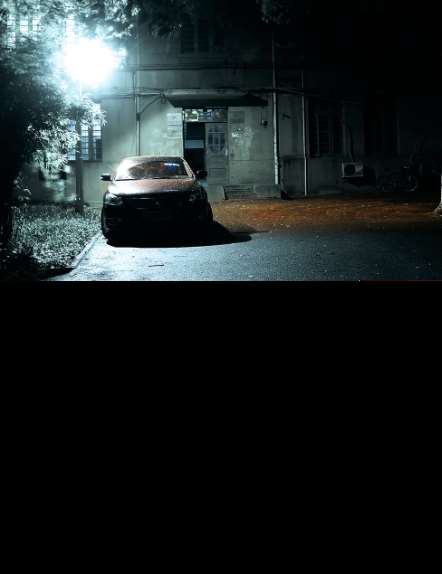

原图

在进行调色处理之前,大家要懂得颜色这种混合模式:

原图

在进行调色处理之前,大家要懂得颜色这种混合模式:大多数人可能只是知道了这种混合模式,却没有记住这种混合模式带来的效果。

并且里面还有一句很重要的话:

大家要注意一下不透明度,我这里就是示范一下,没有仔细调。

关键是大家要明白,不透明度是一个很重要的参数,在照片的微调上面使用的频率很高。

对于这种暖色转冷色的照片,大家可能会想到照片滤镜,那如果我们直接使用照片滤镜的效果是怎样的呢?

因为照片滤镜有一个特定的影响范围,它不是影响所有的像素,所以说,这种情况下不能直接使用冷却滤镜。

因为照片滤镜有一个特定的影响范围,它不是影响所有的像素,所以说,这种情况下不能直接使用冷却滤镜。这时候,我们就可以考虑使用“颜色”这种混合模式了,因为原图的色调非常统一。

使用“颜色”混合模式有一个关键点就是:我们如何选取关键色?

有两种方法:

一、手动抓取关键色

二、使用马赛克法。

前者就是通过吸管工具人工选择特征色,主要靠视觉经验,一般而言抓取中间色,就是亮度在中等的色彩。

后者就是使用马赛克滤镜,将画面像素化,然后再选取特征色。就像这样:

_ueditor_page_break_tag_ 我用第一种方法选取R52G68B68作为特征色,新建图层,填充该颜色,然后把混合模式改为颜色,效果如图:

注意一下不透明度,81%,这个数据意味着画面还是保留了部分的原始色彩,不至于变成单色图片。

注意一下不透明度,81%,这个数据意味着画面还是保留了部分的原始色彩,不至于变成单色图片。盖印图层,然后复制盖印后的图层,把混合模式改为正片叠底,不透明度改为56%,降低整体亮度。

为什么我不用曲线工具呢?正如我在从后期到后期里面提到的那样,正片叠底的可重复性高,你很难拉出两条完全一样的曲线,但很容易做出两张一样的正片叠底。

再次盖印图层,然后使用照片滤镜——冷却滤镜80,浓度18%,效果如图:

那么颜色混合模式和照片滤镜究竟有什么区别呢?简单而言,前者是把画面统一成你设置的色彩,而后者则是调整白平衡,换言之,就是画面会根据你选择的滤镜而产生相应的色彩变化,而不是统一为一种颜色。

那么颜色混合模式和照片滤镜究竟有什么区别呢?简单而言,前者是把画面统一成你设置的色彩,而后者则是调整白平衡,换言之,就是画面会根据你选择的滤镜而产生相应的色彩变化,而不是统一为一种颜色。到这一步之后,我们发现色彩还是有点儿不到位,欠缺一点儿绿色,再加绿色的照片滤镜,浓度15%,效果如图:

这时候我们发现画面还是不够通透,怎么办?盖印图层,然后复制图层,把混合模式改为柔光,不透明度55%。

这时候我们发现画面还是不够通透,怎么办?盖印图层,然后复制图层,把混合模式改为柔光,不透明度55%。柔光的作用是什么?简单理解,就是可以提高画面对比度,但效果比较精细。有时间以后再给大家详解一下混合模式。

盖印图层,锐化,用USM锐化这个滤镜,然后调整一下饱和度。

盖印图层,锐化,用USM锐化这个滤镜,然后调整一下饱和度。为什么要调整?各位学后期千万不要陷入机械的步骤,我调整饱和度是因为我发现相对于原图我的饱和度偏高了,所以需要降低一点,这并不是一个必经步骤,如果你色彩把握得比较好,根本不需要调整的。

效果如图:

到这一步之后,主色调的调整基本上就算完成了,接下来就是用蒙版,擦出一部分暖色就可以了。其实我这样擦出来的是没有真实感的,这纯粹只是示范一个效果。

到这一步之后,主色调的调整基本上就算完成了,接下来就是用蒙版,擦出一部分暖色就可以了。其实我这样擦出来的是没有真实感的,这纯粹只是示范一个效果。

最后加个黑角就可以了。

最后加个黑角就可以了。这张图怎么做的不重要,关键是要学会一种后期思维。

比如这张图,如何营造这种主色调?为什么画面的色调比较统一?为什么画面的细节比较多?为什么画面看起来比较硬等等问题背后的原因才是我们需要思考的。